Kunst aus der Dose

Text: Julia Bähr | Fotos: Richard Kienberger

Sorgfältig träufelt Sebastian Daschner schwarze Abtönfarbe auf eine Leinwand. Der Untergrund ist bereits schwarz, aber um die Farbe geht es nicht. Der Künstler interessiert sich für die Textur, die die Farben annehmen. Er justiert die Leinwand mit Holzklötzen auf dem Boden seines kleinen Ateliers neu, damit sie ganz eben liegt. Dann lässt er ein bisschen Dunkelblau darauf fließen. Mit Schwarz sprüht er darüber, begutachtet den Effekt und legt noch Sprühkleber nach. „Das gibt so schöne Blasen“, erklärt er.

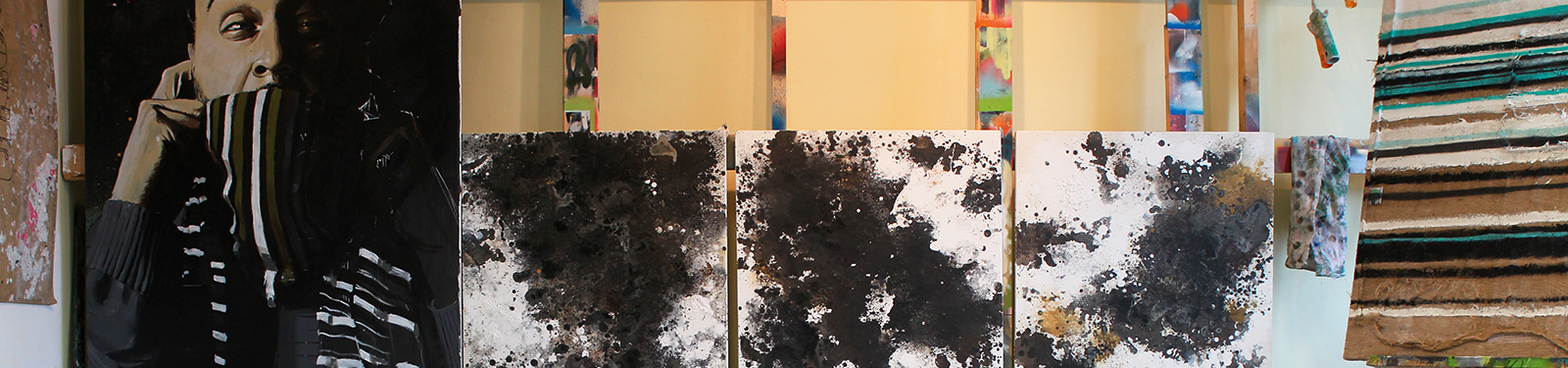

Das Ergebnis seiner Bemühungen sieht aus wie eine schwarze Galaxie auf weißem Grund – nicht nur wegen der wie zufällig wirkenden Anordnung der Punkte, sondern auch wegen des Tiefeneffekts. Der entsteht durch die zahlreichen Schichten, die Daschner in geduldiger Feinarbeit übereinander aufträgt, während Bach oder Hardrock aus seinen Boxen schallen. Er nennt das „slow action painting“. Dazwischen braucht die Leinwand Zeit zum Trocknen. Während Daschner seine Utensilien wegräumt, klopfen Handwerker an seine Tür in der Alten Kämmerei. Sie wollen eigentlich in den Keller und fragen nach dem Schlüssel. Aber dann bleibt ihr Blick doch hängen an der Galaxie und ihren drei Brüdern, die noch an den Wänden stehen.

„Was wird das, wenn’s fertig ist?“,

fragt einer.

„Ist fast fertig“,

antwortet Daschner.

„Was, echt?“, ruft der Handwerker verblüfft aus. „Und wie viel kostet so was?“

„Fünfhundert bis sechshundert Euro.“

„Das sind doch nur Farbkleckse“, sagt der Handwerker und schüttelt den Kopf. „Kruzifix!“

Solche Reaktionen ist der 31-jährige Daschner mittlerweile gewohnt. In seiner ruhigen, bedächtigen Art lässt er nicht die leiseste Missstimmung erkennen, wenn jemand seine Bilder so entgeistert ansieht wie der Handwerker. Daschner malt hauptsächlich abstrakt, was zwar seit mehr als hundert Jahren gang und gäbe ist, aber nicht jedem einleuchtet. Das Argument, so etwas könne ja ein Kind malen, fällt in Galerien immer wieder – selbst vor Bildern von berühmten Künstlern wie Kandinsky, Mondrian oder Pollock. Naturalistische Malerei gilt vielen noch immer als die einzig wahre Kunst. „Ich wurde mal bei einer Gemeinschaftsausstellung in Hohenwart gefragt, warum wir eigentlich keine Maiden auf Kornfeldern malen“, erzählt Daschner.

Ein großformatiges Selbstporträt in seinem Atelier zeugt davon, dass er auch das könnte. „Das Angeberbild“, nennt Daschner es. Seine dunklen Augen schauen darauf genauso skeptisch unter der Mütze hervor wie beim lebendigen Vorbild. Gefühlte Ewigkeiten brauchte Daschner, um die Acrylfarbe perfekt aufzutragen – so perfekt, dass sie am Ende fast wie ein Foto aussieht. Zum Angeben taugt das. „Toll, wenn jemand so gut Acryl malen kann. Aber ganz ehrlich, das ist nichts für mich“, meint er. Siebzig Stunden lang an einem Bild von sich selbst herumzubasteln, fand er langweilig.

Daschner strebt nicht nach technischer Perfektion. Er hat keine künstlerische Ausbildung; den Umgang mit Farben und Material hat er sich selbst beigebracht. Ihn interessieren Aspekte wie Ausdruck und Verfall. An die Wand hat er ein für Außenstehende kryptisches Gedanken-Schaubild geschrieben, eine Art theoretisches Gerüst für seine Malerei. „Kunst ist eine Form des Eskapismus?“, heißt es da etwa, oder noch rätselhafter: „All over?” Die Mind-Map komplettieren Pfeile, Kreise und Querverweise – im Grunde wieder so ein Gebilde Daschners, das kunstferneren Menschen allenfalls ein saftiges „Kruzifix!“ entlocken würde.

In den Reflexionen an der Wand kommt der studierte Literaturwissenschaftler in Sebastian Daschner durch, der weiß, dass Kunst ohne Intention nur Zufall ist. Daschner nimmt seine Tätigkeit ernst – aber es frustriert ihn nicht, wenn er auf Unverständnis stößt.

Denn die Malerei ist eigentlich nur sein Plan B. Jobs für Germanisten sind dünn gesät.

Weil er immer schon gemalt und irgendwann mit Graffiti begonnen hatte, verlegte er sich nach seinem Studium auf das, was bis dahin nur sein Hobby war. Nebenbei jobbt er in einem Getränkemarkt und organisiert die Pfaffenhofener Veranstaltungsreihe „Stadt. Geschichte. Zukunft.” Außerdem fertigt Daschner Auftragsarbeiten für Unternehmen und Privatleute an. Seine liebsten Kunden sind die, die ihm weitgehend freie Hand lassen, aber er sprüht auch bereitwillig das Logo eines Fußballvereins detailgetreu an eine Wand.

Seine eigenen Ideen dagegen setzt er immer seltener als Graffiti im Freien um, seit seine Ansprüche an sich selbst gestiegen sind. „Die Angewohnheit vieler Sprayer, möglichst viele Wände einfach nur mit Tags vollzumalen, fand ich schon immer komisch“, sagt er. Tags sind die Kürzel der Sprayer, gewissermaßen ihre Künstlernamen. Die illegalen Graffiti, über die sich viele Menschen ärgern, bestehen häufig nur aus solchen. Ein richtiges Bild malt niemand an eine frisch getünchte fremde Hauswand. Schließlich dauert das lange, und die Gefahr, erwischt zu werden, ist groß. Deshalb zeigen viele Sprayer ihr Geltungsbedürfnis in Form von eiligem Gekritzel, das der Sachbeschädigung tatsächlich näher ist als der Kunst. Ihnen verdankt die Ausdrucksform Graffiti ihr lädiertes Image.

Das Tag von Daschner lautet „sdkaroe“ und findet sich auf so mancher Mauer in Pfaffenhofen und Umgebung – aber immer unter einem Kunstwerk, in dem Zeit und Mühe stecken. Wie bei einem der Rolltore der Kulturhalle, das er 2011 mit einem aufwendigen abstrakten Motiv in Hellblau und Grautönen verziert hat. Das Ergebnis ist tatsächlich zu schade, um einfach von jemand anderem übermalt zu werden, wie es bei Graffiti nun einmal üblich ist. „In München stehen viele Graffiti höchstens eine Woche“, sagt Daschner. „Die meisten entstehen auch an einem einzigen Tag. Ich selbst brauche mittlerweile vier bis fünf Tage, um eines fertigzustellen.“

Als Perfektionist arbeitet man am besten auf Leinwänden und in geschlossenen Räumen. Daschner und die anderen Bewohner des Kreativquartiers in der Alten Kämmerei müssen allerdings Ende 2012 ausziehen. Das Gebäude, in dem bis Ostern 2011 ein Teil der Stadtverwaltung untergebracht war, soll abgerissen und das Grundstück neu bebaut werden. Was er dann vorhat, weiß Daschner noch nicht. Vielleicht doch noch Lehramt studieren und Deutsch und Kunst unterrichten. Mit dem Boden seines Ateliers jedenfalls könnte er jetzt schon das Gleiche machen wie bei seinem letzten Umzug: Das in vielen Farben besprenkelte Material in Stücke schneiden, rahmen und aufhängen. Sozusagen als „extreme slow action painting“: Zufallskunst in einer Langzeitstudie.